Partirò dal nucleare iraniano, arrivando ai tragici eventi occorsi ai migranti nel Canale di Sicilia. Circa un mese fa, a Losanna, viene firmata una bozza di accordo fra i paesi che hanno un seggio fisso al consiglio di sicurezza dell’Onu (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia) più la Germania, con l’Iran.

Partirò dal nucleare iraniano, arrivando ai tragici eventi occorsi ai migranti nel Canale di Sicilia. Circa un mese fa, a Losanna, viene firmata una bozza di accordo fra i paesi che hanno un seggio fisso al consiglio di sicurezza dell’Onu (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia) più la Germania, con l’Iran.

13maggio 2015 di Ennio Succi

Le direttive principali di questa bozza d’accordo tendono a limitare fortemente il numero di centrali che l’Iran continuerà ad utilizzare, mettere fuori gioco, di fatto, durante la durata dell’accordo (15 anni) le due centrali al plutonio che l’Iran ha, garantire un’ispezione ai siti alle agenzie internazionali e in cambio di ciò si devono togliere le sanzioni.

Le direttive principali di questa bozza d’accordo tendono a limitare fortemente il numero di centrali che l’Iran continuerà ad utilizzare, mettere fuori gioco, di fatto, durante la durata dell’accordo (15 anni) le due centrali al plutonio che l’Iran ha, garantire un’ispezione ai siti alle agenzie internazionali e in cambio di ciò si devono togliere le sanzioni.

Su questo aspetto per Teheran le sanzioni devono essere tolte tutte e subito, ricordando che ci sono le sanzioni dei singoli Stati dell’Europa, degli Stati Uniti, e quelle Onu che toccano vari aspetti: la possibilità di recuperare fondi depositati in conti esteri, la capacità ancora per l’Iran di acquistare tecnologia ecc.. Quindi, gli iraniani pigiano molto su questo pedale, mentre gli altri paesi vorrebbero delle formule diverse, cioè gradualità e in secondo luogo la possibilità di poter reintrodurre le sanzioni automaticamente, senza dover ripassare dal consiglio di sicurezza, qualora Teheran non rispettasse i termini dell’accordo.

Un risultato importante, che passerà nella delicata definizione del testo e verifica politica nelle rispettive realtà.

Durante la trattativa della bozza di accordo c’è stata una lettera firmata dal senatore dell’Arkansas repubblicano Tom Cotton, co-firmata da 47 membri su 54, sempre repubblicani del Senato americano, ove si avanzava, in maniera anche estremamente dura, una critica alla possibilità che l’accordo, voluto da Barack Obama, possa poi avere effettivamente un suo realizzo durante un futuro mandato, che ci sarà a partire da novembre del 2016 e molto probabilmente con un presidente repubblicano. In sostanza essi sostengono che ogni accordo definitorio dovrà prima passare per un voto a maggioranza qualificata del Senato. Ricordiamoci che al momento è repubblicana.

È da precisare che questa lettera è stata scritta poco prima dei fatti di Losanna, come per dare un colpo duro alla possibilità di chiudere l’accordo. L’obiettivo era quello di creare un clima, grazie al quale gli iraniani non avrebbero accettato concessioni all’ultimo minuto, sapendo che ci sarebbe stato questo rischio.

È da precisare che questa lettera è stata scritta poco prima dei fatti di Losanna, come per dare un colpo duro alla possibilità di chiudere l’accordo. L’obiettivo era quello di creare un clima, grazie al quale gli iraniani non avrebbero accettato concessioni all’ultimo minuto, sapendo che ci sarebbe stato questo rischio.

L’accordo a Losanna è comunque stato trovato, e questa lettera costituisce, insieme alle prese di posizione di George Bush, che ha già detto che quest’accordo non si deve fare e che qualora diventasse presidente non lo considererà, una pesante interferenza che può rendere complicato l’iter finale della negoziazione.

La garanzia per il futuro del patto, comunque, c’è. Sappiamo, infatti, che nel frattempo la commissione esteri del Congresso ha approvato all’unanimità un obbligo per il Presidente di passare attraverso il voto parlamentare per ratificare l’accordo. Quindi questo c’è già e Bush, allorquando Obama aveva detto che avrebbe posto il veto di fronte alla commissione esteri che è stata totalmente unanime, ha dovuto accettare il dato di fatto. Cosa può succedere alla fine? Se un accordo venisse fatto con le garanzie per tutti, è difficile che un presidente repubblicano, ovviamente sempre ci fosse prossimamente, rimetta in discussione tutto, aprendo una questione che, tutto sommato, sarà già a posto. In realtà la lettera e queste posizioni dure di Bush, miravano ad aumentare la posta del negoziato con l’Iran.

Nonostante tutto, è evidente che i due paesi, ormai da tempo, valutano un progressivo raffreddamento delle ostilità, soprattutto sulla scia della crescente instabilità regionale, vedi ISIS, e della conseguente inaffidabilità dei paesi arabi tradizionalmente alleati con gli Stati Uniti. L’America è ancora, però, un tabù politico in Iran, come l’Iran negli Stati Uniti. Dunque è indispensabile procedere, anche lentamente, alla rimozione degli cliché che da circa quaranta anni accompagnano la reciproca percezione dei due Stati.

Nonostante tutto, è evidente che i due paesi, ormai da tempo, valutano un progressivo raffreddamento delle ostilità, soprattutto sulla scia della crescente instabilità regionale, vedi ISIS, e della conseguente inaffidabilità dei paesi arabi tradizionalmente alleati con gli Stati Uniti. L’America è ancora, però, un tabù politico in Iran, come l’Iran negli Stati Uniti. Dunque è indispensabile procedere, anche lentamente, alla rimozione degli cliché che da circa quaranta anni accompagnano la reciproca percezione dei due Stati.

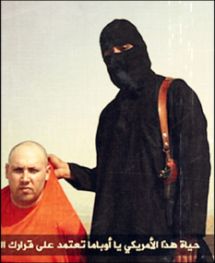

A questo punto, e non a caso, vorrei analizzare il fenomeno dell’ISIS, però da un’ottica di tipo “comunicativo”. In teoria parlando di terrorismo questo non sembra essere uno dei temi centrali, come invece appaiono chi lo finanzi, quali sono gli obiettivi, quali le strategie militari. Eppure nel tema della comunicazione ISIS si rilevano differenze importanti rispetto agli altri gruppi terroristici che si son mossi in passato.

A questo punto, e non a caso, vorrei analizzare il fenomeno dell’ISIS, però da un’ottica di tipo “comunicativo”. In teoria parlando di terrorismo questo non sembra essere uno dei temi centrali, come invece appaiono chi lo finanzi, quali sono gli obiettivi, quali le strategie militari. Eppure nel tema della comunicazione ISIS si rilevano differenze importanti rispetto agli altri gruppi terroristici che si son mossi in passato.

Comunicare è, infatti, un elemento determinante, perché primariamente l’ISIS utilizza il linguaggio comunicativo come fa uno “Stato”, testimoniando in tal senso la sua volontà di apparire come tale. Ogni Stato, infatti, propaganda se stesso all’interno e all’esterno, utilizzando vari strumenti. E questo fa l’ISIS, differenziandosi da Al-Qaeda, che con Bin Laden vedevamo solo in comunicati su immagine ferma, in montagna, o nei posti più impensati, mentre leggeva le sue dichiarazioni al mondo.

Il movimento terroristico, invece oggi, ha una strategia di comunicazione rassicurante verso le comunità locali, con documenti filmati, depliants, opuscoli, ove appare impegnato ad accendere forni, pulire i giardini, rimettere in funzione ospedali, riaprire strade ecc.. Ma ne mette in pratica anche una esterna, indirizzata principalmente verso l’opinione pubblica occidentale.

Essa è terrorizzante: il soldato che sgozza, distrugge siti archeologici, si brucia il pilota giordano. Ma non basta, infatti, mirando a “reclutare”, usa tutt’altri strumenti, specifici per i giovani dell’Occidente, attraverso il meccanismo dei foreign fighters (ovvero cittadini con passaporti europei che ingrossano le fila delle milizie dello Stato islamico). Le agenzie internazionali han trovato meccanismi di videogiochi, siti light, che puntano a radicalizzare le “emozioni” nel tempo.

Essa è terrorizzante: il soldato che sgozza, distrugge siti archeologici, si brucia il pilota giordano. Ma non basta, infatti, mirando a “reclutare”, usa tutt’altri strumenti, specifici per i giovani dell’Occidente, attraverso il meccanismo dei foreign fighters (ovvero cittadini con passaporti europei che ingrossano le fila delle milizie dello Stato islamico). Le agenzie internazionali han trovato meccanismi di videogiochi, siti light, che puntano a radicalizzare le “emozioni” nel tempo.

Tutti questi strumenti, brochure, filmato, sito ecc., dicono gli esperti, sono concretizzati con tecniche molto sofisticate, in più lingue, con sembianze accattivanti, al punto che, aprendo un sito dello Stato islamico, la sensazione è di trovarsi davanti alla raffigurazione di “un’azienda avanzata che comunica in modo avanzato”.

Siamo davanti ad un fenomeno nuovo e ciò che noi non riusciamo a comprendere è che quella violenza per noi ributtante, tocca invece proprio gli istinti umani, che anche nel nazismo e nel fascismo abbiamo visto agire, di una parte della popolazione, molto sensibile alle corde anti-occidentali, risultandone eccitata, e portandola nella rete del terrorismo islamico.

Evocare il valore religioso come il “Califfato”, e lo Stato di Levante, non porta con sé solo un riferimento mistico, ma anche la “golden age” di queste terre, nella quale sottomettevano altre terre colme di ricchezza e spazi di prestigio.

In questo impastare di dimensione religiosa e passato glorioso, si intercettano frustrazioni, irrequietudini, proprie dell’opinione pubblica e delle società arabe. Una popolazione che ha visto, dalla fine dell’impero ottomano, il periodo del colonialismo, il suo termine, la delusione miserrima del nazionalismo arabo, delle primavere arabe, il declino economico e la diffusa povertà.

E’ proprio su questa presa emotiva che si costruiscono, da sempre, i regimi, di qualsiasi genere.

E’ proprio su questa presa emotiva che si costruiscono, da sempre, i regimi, di qualsiasi genere.

Ma c’è di più. L’ISIS sta divenendo prim’attore nel traffico di migranti e col denaro ricavato finanzia “la guerra contro l’Occidente” e mira a far tornare in Europa i civili armati che hanno combattuto in Siria e in Iraq. Lo dichiara l’”Unità centrale per la prevenzione dell’immigrazione clandestina della polizia spagnola”, che in un rapporto rivela il nuovo “mercato produttivo” dello Stato islamico. Difatti, assieme ai profughi arrivano jihadisti e terroristi.

Ora, chi propone il “blocco navale”, in realtà distorce il vero da farsi. Chi lo fa vuole avvalersi di questo tema, così bollente nell’opinione pubblica, opponendo a queste due nitide parole, che danno il senso di un’immagine icastica, marmorea, la difficoltà dei concreti tecnicismi insiti nelle proposte di chi realmente ne capisce qualcosa. Già, “Blocco navale”. Due semplici parole che indicano un “blocco” su qualcosa che è fastidioso, una pietra tombale sull’arrivo di persone che molta gente non vuole e “navale”, che educa ad un qualcosa di militare.

Ora, chi propone il “blocco navale”, in realtà distorce il vero da farsi. Chi lo fa vuole avvalersi di questo tema, così bollente nell’opinione pubblica, opponendo a queste due nitide parole, che danno il senso di un’immagine icastica, marmorea, la difficoltà dei concreti tecnicismi insiti nelle proposte di chi realmente ne capisce qualcosa. Già, “Blocco navale”. Due semplici parole che indicano un “blocco” su qualcosa che è fastidioso, una pietra tombale sull’arrivo di persone che molta gente non vuole e “navale”, che educa ad un qualcosa di militare.

E il messaggio passa come un razzo, attraversa ceti, età, sesso, livello culturale. E’ senza dubbio molto più difficile parlare di cooperazione militare, cooperazione della polizia, posti di raccolta sul territorio, revisione di Dublino tre, ecc.. Ora, in termini pratici, se blocco navale fosse, cosa può significare?

1) Se è un blocco navale fatto in acque internazionali, perciò lontano dalle coste libiche, significa prendere delle navi che appena arrivano le carcasse cariche di disperati potranno solo caricarli, visto che non possono, per il diritto internazionale e per il “decoro” del Paese, lasciarli in mare o affogarli. Una sorta di taxi, quindi, procurando accuse maggiori rispetto a quelle rivolte all’operazione Mare Nostrum.

2) Se, invece, blocco navale è l’ingresso nelle acque libiche, arrivando fino alle coste della Libia, indica verisimilmente una operazione di guerra che, sicuramente, avrebbe reazioni da parte libica, a meno che non ci fosse un accordo preciso con la stessa. Ma attualmente non si capisce con chi possa essere fatto tale patto. Ma ammettiamo pure, come molti amano sottolineare, che si attacchino le coste libiche per distruggere le navi “negriere”. Bisogna tenere conto che non stiamo parlando di “pescherecci di un pescatore” che fa il taxista, ma di una “criminalità organizzata” che governa un traffico pari a 700 milioni di euro nel solo Mediterraneo. Perciò, distruggiamole pure le barche e torniamo sulle italiche sponde, come facemmo in Albania 20 anni fa, ma dove non c’era un racket così organizzato capace di sostituirle e/o trovare altri canali di partenza. Ma si sappia che in Libia bloccheremo il meccanismo solo momentaneamente, perché ricomparirebbe da qualche altra parte: la malavita organizzata e l’ISIS sanno diversificare i loro “mercati produttivi e di sbocco”, perché l’affare è molto lucroso.

Il 22 Aprile sul quotidiano britannico Guardian, Francois Crepeau, relatore speciale ONU, ha affermato che i paesi sviluppati dovranno sobbarcarsi l’onere di “Un milione di profughi dalla Siria nei prossimi cinque anni. Un numero enorme di disperati che i Paesi ricchi dovranno accogliere per evitare tragedie come quella nel Canale di Sicilia di pochi giorni fa, con centinaia e centinaia di vittime”. Ancora, un rapporto per l’alto commissariato per i rifugiati, sempre dell’Onu, stima in circa 51.200.000 i rifugiati oggi nel mondo, di essi il 6,8% arriva nei paesi cosiddetti sviluppati, cioè 3.841.600.

Il 22 Aprile sul quotidiano britannico Guardian, Francois Crepeau, relatore speciale ONU, ha affermato che i paesi sviluppati dovranno sobbarcarsi l’onere di “Un milione di profughi dalla Siria nei prossimi cinque anni. Un numero enorme di disperati che i Paesi ricchi dovranno accogliere per evitare tragedie come quella nel Canale di Sicilia di pochi giorni fa, con centinaia e centinaia di vittime”. Ancora, un rapporto per l’alto commissariato per i rifugiati, sempre dell’Onu, stima in circa 51.200.000 i rifugiati oggi nel mondo, di essi il 6,8% arriva nei paesi cosiddetti sviluppati, cioè 3.841.600.

Questi due dati dimostrano che, se è vero com’è vero, dovremmo accogliere dei profughi siriani, nella realtà, già oggi, in Giordania, Libano, Turchia vi sono circa 2 milioni di siriani. Ci stupiamo allora che si ipotizzi che l’Europa debba accollarsi una fetta più alta dell’attuale di migranti siriani?

A tal proposito sembra che i paesi europei ancora non abbiano capito tanto bene. Infatti l’agenzia Onu per i rifugiati chiese alcuni mesi fa, nel marzo, all’Europa di farsi carico di circa 130/150 mila profughi siriani, ma essa ne ha accolti solo 30mila, non uno di più.

Se consideriamo che, quei circa 50.000.000 di profughi si spostano nel proprio paese lasciando le proprie città di provenienza, è altrettanto evidente che il carico va addosso ad altri paesi limitrofi, che sono fragili, almeno quanto quelli dei disperati che migrano. L’esempio emblematico di tale tipologia migratoria è già presente storicamente nel dramma decennale della guerra Tutsi e Hutu, durante il quale paesi come Burundi , Uganda, e via dicendo, sono stati meta di ondate umane di Hutu prima e Tutsi poi, dando vita a precarietà in paesi già instabili.

Se consideriamo che, quei circa 50.000.000 di profughi si spostano nel proprio paese lasciando le proprie città di provenienza, è altrettanto evidente che il carico va addosso ad altri paesi limitrofi, che sono fragili, almeno quanto quelli dei disperati che migrano. L’esempio emblematico di tale tipologia migratoria è già presente storicamente nel dramma decennale della guerra Tutsi e Hutu, durante il quale paesi come Burundi , Uganda, e via dicendo, sono stati meta di ondate umane di Hutu prima e Tutsi poi, dando vita a precarietà in paesi già instabili.

In Europa, Stati Uniti ed altri paesi avanzati vi è quindi una quota piccolissima di questi milioni di soggetti, perché portati o appoggiati in altri paesi. Ma qua esiste un problema che dovrà essere affrontato inevitabilmente: non è più sostenibile, neppure per l’interesse dei paesi ricchi (terrorismo e calo demografico), che la parte ricca del mondo faccia pesare questo onere sui paesi già in condizioni precarie.

Per l’Italia quanti ne arriveranno non è dato saperlo, tanto meno dalla Libia. Ma per altri punti caldi si calcolano diverse centinaia di migliaia di uomini che proverranno dalla Somalia, l’Eritrea, in parte l’Etiopia, il Sudan, il Mali, il Gambia, la Nigeria. Grandi migrazioni, che da rotte diverse convergono, attraversando il deserto verso la Libia.

Numeri certamente alti che devono fare riflettere attorno al tema del “blocco navale”. Contro chi, il blocco navale? Accanto alla questione costi da tenere sempre presente, ma banale per lo spessore del problema, orde di questo tipo determinano anche una questione fattuale; la provenienza plurima e variabile, non può fare nemmeno immaginare una sorta di “fortezza”. Essa sta solo nella mente dei demagoghi e degli sciocchi che li ascoltano.

Questo ci porta al tema circa la vera riflessione da fare rispetto al tema surreale del “blocco navale”. Dobbiamo cercare di ridurre il numero di persone che vuole lasciare il proprio paese?

Allora bisogna ripensare la politica di cooperazione, il nostro ruolo di intervento nei conflitti, che non può limitarsi a due settimane, o alla sola fase emergenziale; si deve evitare che queste persone muoiano, perciò occorre bloccarli non sulle coste libiche, ma intercettarli prima, lungo i percorsi che fanno e verificare chi abbia diritto a venire da noi. Infatti parliamo di morti in mare, ma il deserto è divenuto tomba per centinaia di migliaia di esseri umani.

Allora bisogna ripensare la politica di cooperazione, il nostro ruolo di intervento nei conflitti, che non può limitarsi a due settimane, o alla sola fase emergenziale; si deve evitare che queste persone muoiano, perciò occorre bloccarli non sulle coste libiche, ma intercettarli prima, lungo i percorsi che fanno e verificare chi abbia diritto a venire da noi. Infatti parliamo di morti in mare, ma il deserto è divenuto tomba per centinaia di migliaia di esseri umani.

Quindi bisogna creare centri di riconoscimento e smistamento non in Libia, ma in paesi come il Niger e tutti quelli presenti sulle rotte dell’immigrazione, ma poi, comunque sia, queste persone devono trovare una destinazione definitiva che li ricolleghi alla giusta speranza di vita.

Se in base al diritto internazionale possono chiedere asilo politico, gli altri non possono essere lasciati in un campo di concentramento nel deserto del sud, anche perché, nonostante i morti che potrebbero verificarsi, nei nostri paesi arriveranno, e di questo dobbiamo farcene una ragione. Invece di bloccarli, si deve parlare del modo in cui distribuirli, assegnandoli in un modo più equilibrato per il bene loro e nostro. Partire da noi stessi è un dovere. Se da noi abbiamo il 50% di migranti che sta in tre regioni d’Italia (Campania, Basilicata, Sicilia) creando dei veri problemi sociali, e invece fossero distribuiti su tutte le regioni italiane, e per di più se fossero ripartiti anche nei vari paesi europei, si parlerebbe di poche decine di persone per città, alcune migliaia per paese, e affronteremmo il futuro con maggiore razionalità, fuori dalle scadenti emotività razziste e xenofobe, becere quanto irrazionali, nella loro “razionalità” del buon senso demagogico.